大洪水1500×1200,2021-2023年 王宁德

光合与照见:互为媒介的植物与摄影

文/钟华连

由光开始,植物与摄影就产生了千丝万缕的联系。植物通过光合作用为万物提供能量,摄影是光的记录、光的艺术,两者都依赖光而存在。光合作用的英文合成词“photosynthesis”中的词根“photo”,本意是“光”,后来也被赋予“照片”的意思。植物通过叶绿体的光合作用,把阳光转化为能量,它就像一台活的照相机,捕捉光线在地球上留下的痕迹,创造出一个有生命的世界;摄影同样是通过对光的捕捉,创造了一个影像的世界。植物和摄影创造的世界都与人类生活息息相关,植物是人类生产生活的物质基础,是人类情感和文化的重要投射对象;自摄影术诞生以来,植物就成为最重要的摄影题材之一,也是摄影的重要成像媒介之一;植物学家利用摄影观察、记录植物;摄影师通过对植物的拍摄,表达对人与自然关系的思考。在此意义上,传递信息并作为信息本身的植物和摄影互为媒介。

鳞毛蕨(Buckler Fern),1839年 威廉·亨利·福克斯·塔尔博特

图10,干草堆。出自塔尔博特的摄影书《自然的铅笔》

先从摄影之初说起。作为科技产物的摄影术,其诞生的原因之一是受包括植物学在内的科学书籍对真实图像的需要所推动。在摄影术发明之前,通过暗箱作画已经能获得相当逼真的图像,但这始终达不到科学家想要的“真实再现”。1834年,在公开宣告摄影术诞生的五年前,英国发明家、植物学家和业余艺术家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot)开始将各种植物标本直接放置在涂有感光乳剂的纸张表面,并将其暴露在阳光下,在无相机摄影情况下获得了植物影像,他称其为“光绘成像”(Photogenic Drawings)。之后的几年,他的这一成像方法被认为更适用记录植物标本、蕾丝花边或其他平面物体的影像,并且是通过直接接触印相而不是使用相机来获得。直到1840年他找到使用相机可以快速、准确地显现、保存影像的方法,并于1841年申请专利时将其命名为“卡罗式摄影法”。塔尔博特将这一成果在其分册出版的《自然的画笔》(The Pencil of Nature,1844-1846)里集中展现,或许是因塔尔博特植物学家的背景,书中24幅照片中有近三分之一都与植物有关,植物或作为主体(叶子、水果、草垛),或作为背景(城市街道、建筑物等),或作为图案(瓷器、蕾丝花边)不断出现在书中,这些围绕着摄影师居住地及周边拍摄的影像,不仅提示了摄影师如何用摄影表现植物,还揭示了植物与人类的种种关联。

颗粒状囊藻(Cystoseira Granulata),1843年 安娜·阿特金斯

在塔尔博特出版《自然的画笔》的前一年,英国的另一位植物学家安娜·阿特金斯(Anna Atkins)利用无相机摄影成像工艺——蓝晒法,为藻类标本(藻类现在普遍被认为不属于植物,但在当时还是被当作植物看待,直到1866年植物学家恩斯特·海克尔提出原生生物界的概念,打破了原先植物界和动物界的两界说。)制作独版肖像照,并用十年的时间手工制作了三卷本《英国藻类照片:蓝晒印象》(Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions,1843-1853),她希望这本书可以为植物学家威廉·亨利·哈维的《英国藻类手册》(1841年)提供插图,阿特金斯的这本书现在被广泛认为是历史上的第一本摄影书。1853年和1854年,阿特金斯又分别制作《英国和外国蕨类植物:蓝晒印相》《英国和外国开花植物和蕨类植物:蓝晒印相》两本书,丰富了植物的影像形态。艺术史学家拉里·沙夫 (Larry Schaaf) 曾写道:“安娜·阿特金斯将艺术美感与精确观察结合在一起,她是早期摄影实践者中最具创新性、最大胆的人之一。”如今蓝晒法被作为重要的古典摄影工艺传承下来,不仅是摄影爱好者的入门级工艺,还成为不少当代摄影师的表现手法,而植物依然是其中重要的表现主题。

塔尔博特对植物本身、植物在人类日常生活中出现的样态的影像捕捉,阿特金斯从植物科学角度做的影像考察,直到现在都还是植物摄影的重要方向,摄影不仅精确地揭示植物的形式和结构,还以具有艺术美感的形式记录和传递植物的信息。

值得一提的是,植物本身作为摄影成像媒介的可能性,在摄影术发明之初就有科学家开始探索。提出“摄影”“负片”“正片”概念的英国天文学家、化学家约翰·赫歇尔爵士(Sir John Herschel),在1839年发现了花汁印相法(Anthotype),该工艺是从花卉、蔬菜等植物中提取感光染料,将其涂在纸上作为光敏涂层。赫歇尔在四年时间经过超200次的涂层实验,证明了通过阳光“漂白”这些植物染料纸来直接印出正片影像的可行性。然而实验还证明,该过程对于相机而言太不敏感,甚至接触印相也非常耗时,需要在明亮的阳光下暴露数小时甚至数天,而且影像因植物染料的易挥发性不断褪色,赫歇尔之后便停止了这项研究。1845年,苏格兰科学家玛丽·萨默维尔 (Mary Somerville) 在赫歇尔的实验基础上进一步发展了花汁印相法,不过并未解决影像不耐光、易褪色的问题。虽然这一工艺在历史上并未普及,但却被传承下来,在古典摄影工艺复兴的当下被工艺爱好者和当代摄影师重新使用。

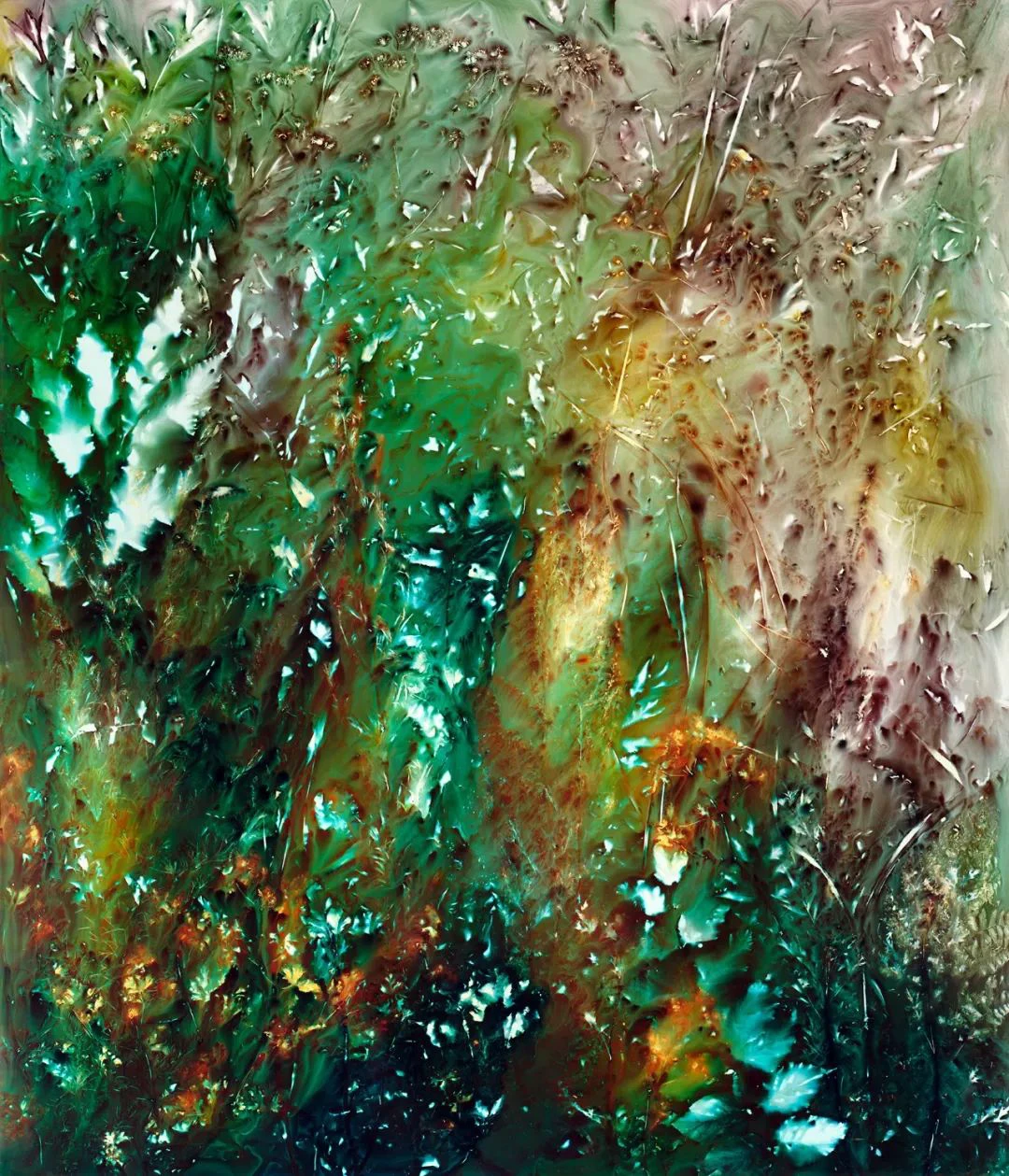

“森林图像”系列,花汁印相-瓜拉尼鼠尾草(calice des fleurs)提取物,2021年 蕾雅·哈布尔丁

“森林图像”系列,花汁印相-牛蒡叶提取物,2021年 蕾雅·哈布尔丁

随着社会的演变、摄影的发展,摄影师观察植物的视野更加深入,呈现植物的视角也变得丰富多元。19世纪下半叶到20世纪上半叶,从广袤的田园风光到具体的景物个体,带有植物的风景摄影和静物摄影颇为盛行。精美的植物摄影作品被商业摄影师销售给旅游者,带有自然现象的摄影作品则为植物学家、探险家、地理学家和博物学家提供了研究植物新标本的机会,带有画意意味和哀婉情调的植物摄影作品表现出这一时期摄影师的艺术追求,在一些带有植物的风景摄影作品中还可以看到科技进步和城市化给自然界带来的破坏和威胁。

四川松潘以南岷江边的一棵大杨树,1910年8月27日 欧内斯特·威尔逊 图片来自阿诺德植物园档案馆

池塘月色,1904年 爱德华·斯泰肯

20世纪初到20世纪中叶,受现代主义的影响,艺术家不断挖掘新视觉的可能性,这时候摄影技术也得到发展,相机镜头可以放大倍率精细地呈现事物,一些摄影师开始关注植物那些曾被忽视的细节,注重捕捉植物的本质特征,呈现植物的精细结构,用一种全新的视觉形象展现自然固有的、永恒的力量和美感。比如,德国新客观主义的推崇者卡尔·布洛斯菲尔德(Karl Blossfeldt)、阿尔伯特·伦格尔-帕奇(Albert Renger-Patzsch)使用特写镜头表现植物根、茎、叶、花、果的形状、纹理和结构;美国精确主义派中的F64小组成员伊莫金·坎宁安(Imogen Cunningham)、爱德华·韦斯顿(Edward Weston)等摄影师通过具有最小光圈的大画幅相机拍摄植物的特写,他们都强调呈现植物固有的内在美,精确地记录植物本身。

葫芦藤,1928年 卡尔·布洛斯菲尔德

石莲花属,1922年 阿尔伯特·伦格尔-帕奇

20世纪中叶以来,受生态危机日益增长的社会环境,及后现代思潮和媒介认知转变的影响,关于植物的摄影创作空前繁荣。这时候出现了全新的直接以植物为成像媒介的摄影实践——利用植物叶绿素的吸光性,在植物本体上进行曝光成像。生态、生命、记忆等主题是这类摄影创作常表现的题材。比如,两位法国当代艺术家希瑟·阿克罗伊德 (Heather Ackroyd) 和丹·哈维 (Dan Harvey) ,自1990年代以来,一直用他们独创的“光合摄影”(Photosynthetic Photography)对生态议题进行发声,他们利用草本身的感光性,将负片图像投影到正在生长的“草地装置”上,由于草是在垂直的墙上播种,其叶绿素浓度较高,因此在光线照射下草苗会呈现出更丰富的绿色,从而获得正片图像。这样“种”出来的照片经过数周后会慢慢变淡直至消失,他们希望以此表达时间流逝、环境保护的生存概念。越南艺术家滨·丹赫(Binh Danh)发现了“叶绿素印相”(Chlorophyll printing),植物叶子本身作为成像载体,不经任何感光涂料,直接将物体或正片放在新鲜叶子上,并在阳光下曝光。他从2000年代初开始,通过从杂志、纪念馆中所获的历史战争照片来进行叶绿素印相,叶子的脆弱、美丽与战争的残酷、恐怖结合一起,透出一种安静的紧迫感,促使人重新去反思那些渐被遗忘的痛苦历史。因为叶绿素影像随着时间会变得脆弱且退化,近些年,他还重新审视了此前创作的作品,用银版摄影法再次拍摄那些叶绿素影像,他认为这可以很好地保留叶绿素影像里那幽灵般的气质。另外,这一时期以植物为主题的影像表达也更具问题意识和反思精神,摄影师通过审慎而又直觉的植物影像投射自身对自然、历史、生命、权力等话题的哲思。比如,美国摄影师罗伯特·亚当斯(Robert Adams)自1960年代以来持续拍摄美国西部那些被人为改变的风景,树是其中的主角之一,那些树的影像既是他对自然永恒的生命力的歌颂又是对人类改变自然的反思。德国摄影师托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)的植物摄影作品注重观察、沉思和体验,在系列作品《蒲公英房间》《天堂》中,通过身边被人忽视的日常花卉和未受破坏的原始森林,激发观者与自然、与自我、与当下进行对话。

2007年,希瑟·阿克罗伊德和丹·哈维在Big Chill(英国赫里福德郡伊斯特纳城堡举办的音乐/艺术/多媒体节)上展示的摄影装置。

基于以上简单梳理的植物与摄影、与人类关系的历史脉络,本期专题试图展现当下互为媒介的植物与摄影的多种样态,呈现了马炜梁、李季、王宁德、计洲、陈晓峰、李朝晖、赵大伟、高勇、琼克(Jonk)、克里斯托巴尔·阿森齐奥(Cristóbal Ascencio)、萨曼莎·博科斯(Samantha Box)、蕾雅·哈布尔丁(Léa Habourdin)共12位国内外摄影师的作品。

人类从认识植物到使用植物再到改造植物,植物与人类之间的互动关系既亲密又复杂。一些植物接受了人类的驯化,也同时影响着人类的繁衍、行为,是塑造人类文化多样性和丰富性的关键线索之一。本期专题中有三位摄影师都在不同程度上表现了人类与植物的互动关系。提起植物摄影,我们常常在植物科普书籍中看到植物腊叶标本摄影和植物图鉴摄影,前者拍摄的是被制成腊叶标本的、无生命的植物;后者则以活体植物为拍摄对象,主要表现植株各器官的形态、特征及其生长环境。不同于这两种植物拍摄,植物学家马炜梁持续三十多年的植物摄影是对活体植物的花、果结构进行精细解剖,并用微距镜头(有时还会伴随放大镜)记录下来,作为植物研究和教学使用。他的照片都是用胶片拍摄而成,大多是将解剖下来的植物花果结构精心摆放后直接拍摄成像,很少会用PS进行影像合成。他拍摄的影像不止有一种科学上的严谨性,呈现的植物形象还给人带来一种审美愉悦,不禁让人惊叹植物竟有如此神奇的生命结构。通过这些植物影像以及实地植物考察,从分析和总结不同植物的演化机制及进化途径中,他发现植物拥有动物一般的“智慧”;同时,他还呼吁我们保护生物的多样性,向植物学习生存之道。关于植物的新闻照片也是我们常看到的植物视觉形象,水稻种子是武汉摄影记者高勇持续追踪的拍摄主题,水稻是人类的居食之本,他从科研角度入手,完整记录科学工作者研发水稻种子的全过程,这组作品以报道摄影的形式揭示了人类与食用植物的基本关系:人类与水稻相互驯化,水稻得以快速地发展自身的同时,也改变着人类的生存生活方式。有着生物学背景的摄影师李朝晖,他的近作《大风吹》延续了此前系列作品《大体》《什么养成了我们》(作品分别刊于《中国摄影》2019年第1期和2021年第4期)对人与自然、人与人的权力关系的思考,在这次创作中,他从被风吹歪的柏树出发,在他工作室的场域里,赋予自己绝对的权力,用干预性的植物栽培、修剪,以及物件改造、照片数字后期来强调“折弯”这一概念和行为,他通过这一艺术实践营造出一种艺术幻觉的同时,还希望人类可以设身处地从受压者和施压者的角色转换中,反思人类对自然无节制的改造、利用和破坏。

线叶金鸡菊的果实 马炜梁

线叶金鸡菊的果实两侧有翅,靠风力散布果实。植物结出果实后必然要求迅速传播开去。“四世同堂”不是植物之所“盼”,因为这样必然造成阳光和无机营养的争夺,结果是谁也长不好。植物在长期的生活中早已“明白”了这个道理:要使后代生长健壮,只有把果实、种子尽可能地扩散出去。所以种子的扩散并不是自然而然的事,应该看作是在千万年来的长期生活中产生的结果。

马兜铃花解剖 马炜梁

马兜钓花的模样长得非常奇特,就像军乐队里的大喇叭,哪叭口向前,高曲的喇叭管内壁长满了肉质的刺毛,下部膨大成球状。它是一种多年生的缠绕草本,在我国黄河以南直至广西的大部分地区都有生长。叶片基部心形,果实球形,吊在一条细细的果柄下,像一个系在马辟子下的铃铛,马兜铃的名称即由此而来。果实成熟时与果柄一起裂成6瓣,底部依然相连,这时像码头上机械装卸用的网完。夏秋季节,我们可以在野外灌木上找到正在开花的马兜铃。你若仔细观察,常常可以见到喇叭口有小蝇在飞舞,苍蝇进入喇叭管觅食,并帮助马兜铃花完成授粉。

扇脉构兰 马炜梁

扇脉构兰是兰科杓兰属的植物,这一属的植物生长在我国广大地区(南部炎热地区除外),全国均产。全世界有50种,我国有36种。扇脉杓兰的叶片只有2枚,呈折扇状,中间开出一朵花,它的唇瓣特化成兜状,中间有一下陷的开口。昆虫被这鲜艳的“兜”及其中透出的香气吸引,前来采蜜并跌入兜内。它再要出去的话就不可能走头顶上的“天窗”,而只能顺着斜坡爬到唇瓣的基部,由两侧向外爬去。而这地方正是杓兰安排好的传粉必经之路:花朵两侧的出口处,正是雌雄蕊所在的位置,昆虫的背部必然先触到大大的黏性的柱头,把带来的花粉给了柱头。由于道路狭小,往前即触到雄蕊,刚被柱头沾湿的昆虫背部接触到不成块的花粉,逼使它带着这朵花的花粉才能飞走,飞到下一朵花完成异花传粉的任务。

左图:长约11毫米的荃优607水稻种子,在微距下观察形同一枚小苞谷。2022年4月 高勇

右图:科研人员在观察水稻苗株在明室中的长势。2020年12月 高勇

武汉东湖新技术开发区中国种子生命科学技术中心,聚集着一批这样默默无闻的科研工作者,每天在为我国的水稻种子的选优而忙碌。图为种质资源管理员聂东明在种质资源低温样品存放库核对出库的水稻种子,这里拥有超16万份种子,其中水稻种子10多万份。2022年4月 高勇

美丽的植物,2020年4月 李朝晖

盆景植物造型有十二种基本技法,包括:枝条修剪、铁丝蟠扎、摘心限高、疙瘩艺术、撬皮艺术、折枝成型、露根、剖干、棍棒弯曲、粗干拿弯、截干蓄枝、劈干。

就修剪而言,需要剪去的枝条通常包括:交叉枝、重叠枝、平行枝、轮生枝、对生枝、逆向枝、直立枝、闷心枝、切干枝、丫杈枝、堵面枝、腋下枝、根枝、瘦弱枝、病态枝。

枝片类型有:鸡爪枝、鹿角枝、回头枝、自然枝、摊手枝、飘枝、探枝、拖枝、跌枝、泻枝、垂枝、风吹枝。枝条造型讲究顺、逆、落、起、展、折、制、顿、伸、屈,千变万化,因时而异。

金属丝蟠扎是主要的主干定型技法。植物枝条随着蟠扎生长,几个月之后枝条形状就固定了,随后即可拆除蟠扎金属丝。

造型的原则非植物本愿,全起于人欲。

向上生长的草本,2018年3月 李朝晖

我在工作室养了一棵豌豆苗。

我用一个玻璃罩罩住它,玻璃罩的一侧顶部有一个小孔,豌豆苗会去寻找这个唯一的向上的出口,由此钻出。

每当它以为就此可以自由生长的时候,我会在上面罩上另一个玻璃罩,顶部的另一侧有一个小孔,豌豆苗会去寻找这个唯一的向上的出口,由此钻出。

循环往复,直到它开花结果,走完它的一生。

总共用了9个玻璃罩。

总共203天。

长江上的塔-巫山文峰塔,2023年3月 李朝晖

相对于古老技艺,现代技术的进步不断突破人的想象。

现代数字手段,让我真正拥有了“万物皆可弯”的能力。

作为“万物”的代表,“长江上的十二座塔”,被我弯掉了。

只是,这究竟是一幅真实的自由图景,还是一种终究会破灭的多巴胺幻觉?

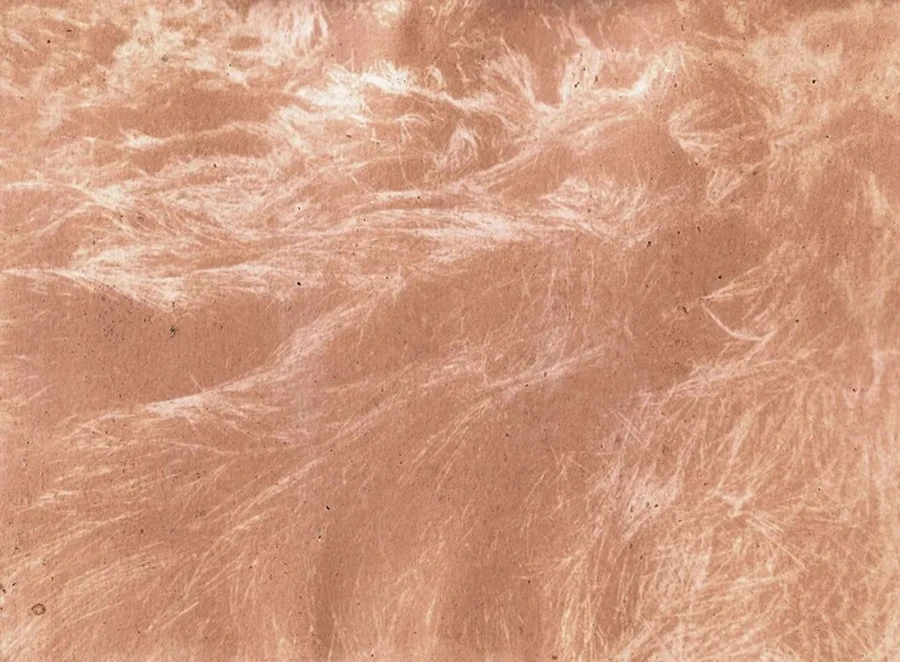

地方是人与自然地点建立意义的精神空间与交往场所,生长于不同地方的植物,既塑造了每一个地方独特的物质性,也赋予了每一个地方独特的生命气息和精神特质。摄影作为记忆的一种形式,是人、地方与时间的联结之物。人类的记忆、想象与认同需要具体场所,而记忆、想象与认同则又重塑地方的场所精神。李季、王宁德、萨曼莎·博科斯、蕾雅·哈布尔丁、克里斯托巴尔·阿森齐奥五位摄影师都是基于一个具体的地方,以植物为线索或背景,将个人与地方、时间、记忆、想象与认同勾连起来。他们拍摄的植物影像连接着人对于地方的往昔历史经验,是人重返地方的记忆之物。李季从自己的家乡云南出发,为树拍摄肖像,树的叶片、枝桠、根茎、躯干清晰可见,但观看这些在白天和黑夜、彩色和黑白间拍摄的一棵棵树却让人陷入一种现实的虚幻中,仿佛被一种神秘的自然之力包围。王宁德的植物影像同样来自家乡辽宁,采集植物、制作标本、用无相机摄影的方式一比一还原植物和定影墨水在相纸上留下的痕迹,他用水取代光,经时间的烙印,把自然交还给自然。注视这些植物印迹,仿佛看到宇宙的无限性。他还借着这些植物,思考植物的地域性和民族性,唤醒记忆,寻找自我身份。出生于加勒比岛国牙买加的博科斯也是基于自己的故乡思考历史记忆、身份认同、殖民文化等议题,生物学的学科背景让她自然地把植物作为符号贯穿于作品中,她试图以自拍像、静物像、扫描影像、影像装置等方式获得的不同植物影像,来揭示植物的文化意义以及人类与驯化作物的关系对本地植物保护的影响。法国摄影师蕾雅·哈布尔丁则把目光投向受保护的法国原始森林,她从植物中提取光敏叶绿素和植物染料,以花汁印相法和丝网印刷来印制照片。在这部作品中,她关注到人类和荒野之间的联系,她把花汁印相而成的植物影像不耐光、易褪色的特性变成她作品想传达的理念——影像逐渐消失的过程与人类对原始森林的破坏、想象和向往达到了某种共鸣。与前四位不同,墨西哥摄影师阿森齐奥则是在一个更狭小、更私密的地方——已逝父亲曾经待过的花园,与植物、与父亲进行对话,他以重访家庭相册和用摄影测量构建虚拟花园的方式思考记忆与时空的关系,并从植物身上悟出生命哲学,和父亲实现了跨越时间和生死的共同创作。

“夜-呈贡雨花”No.1,中国云南昆明,2020年 李季

“夜-勐远仙境”No.1,中国云南西双版纳,2020年 李季

夜-黑林铺,中国云南昆明,2020年 李季

大洪水1144×1494,2021-2023年 王宁德

大洪水1430×2065,2021-2023年 王宁德

大洪水1443×1237,2021-2023年 王宁德

镜子1, 2019年 萨曼莎·博科斯

牙买加国菜,2019年 萨曼莎·博科斯

移民家庭合影,2020年 萨曼莎·博科斯

“家庭相册”系列,棕榈树,2021年至今 克里斯托巴尔·阿森齐奥

花园I,2021年至今 克里斯托巴尔·阿森齐奥

九重葛,2021年至今 克里斯托巴尔·阿森齐奥

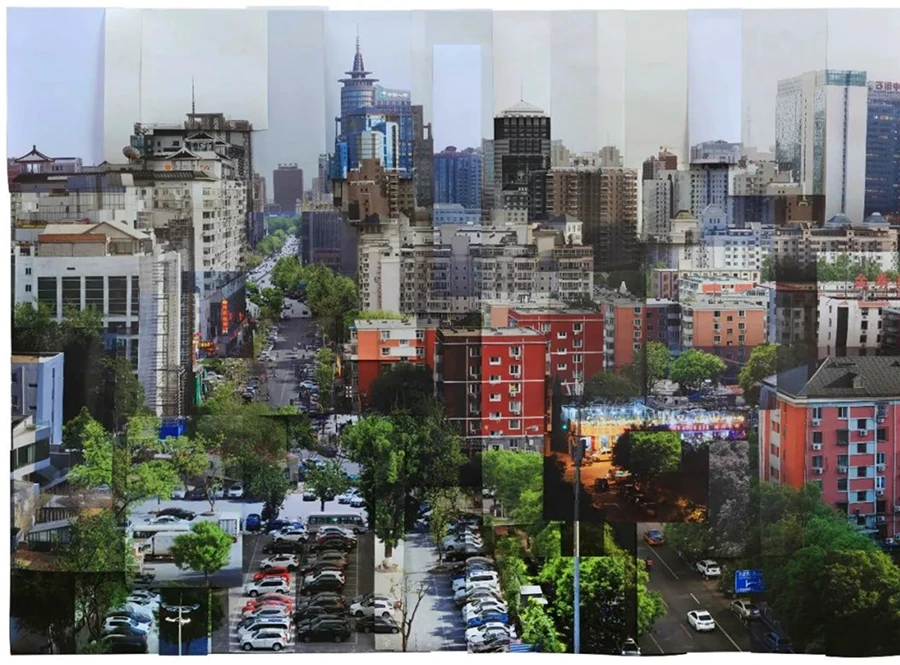

植物在人类生活空间中无处不在,花草树木美化、庇护着人类的活动空间,绿地、公园成为人类修身养性、认识植物的重要场所。在曾经或当下的生活空间里,人类都在植物身上留下了自己的痕迹。而在人类建造的由植物和钢筋水泥缝合而成的现代城市里,绿地、公园、树木的培育总是和建筑的大规模扩张相互抵牾,城市每天都在上演这样一幕:建筑在不断地拆毁和重建,树木也在不断地砍伐和栽种。如果建筑一旦被废弃,植物在没有人类的规训下,将肆意生长,并逐渐侵占人类原本的领地。本期专题中有四位摄影师用各自的方式对植物与人类生活空间的关系给予表达和反思。赵大伟以一种直接且幽默的街头摄影的方式描绘人类和树如何共生存在,被摄影师拟人化的“树先生”似乎展现着人的各种情绪:喜悦、愤怒、悲伤、恐惧、窘迫、厌恶、惊奇……同样讨论城市与绿植关系的陈晓峰则以一种冷静的观看视角表现被人类当作城市空间陪衬的植物,从现实世界到虚拟空间摄取的画面里都没有出现人,但人的气息却无处不在,摄影师试图以非人类中心主义的态度呼吁人类要善待植物、珍视植物,否则被人类征服和改造的自然将反噬人类自身。法国摄影师琼克则把镜头指向那些被植物靠近、渗透、侵占的废弃建筑和物件,人类退去,植物疯长,摄影师试图通过作品传递出这样一个信息:自然是更强大的,无论人类发生什么,自然会永远存在。计洲用一种亦真亦幻的拼贴摄影方式表现温室、公园、楼宇这些人造空间里的植物形象,密集排布的植物和楼宇被他隐喻为人类每天接收的海量碎片化信息,在他看来,每一幅不同时间拍摄、拼合的摄影作品既是为了拓宽时间与空间的维度,也是为了探讨全方位包围我们的信息与影像对我们造成的认知困境。

潘家园,2016年 赵大伟

日坛公园,2017年 赵大伟

望京,2020年 赵大伟

“植物 置物”No.57,2014年 陈晓峰

“植物 置物II”系列,莫斯科,俄罗斯,2015-2016年 陈晓峰

“植物 置物 III” No.04,2017年 陈晓峰

茶室,阿布哈兹,2019年 琼克

疗养院,葡萄牙,2019年 琼克

中国台湾,2017年 琼克

温室No.3,2017年 计洲

“真实幻像”系列,公园No.1,2017年 计洲

楼No.3,2017年 计洲

摄影捕捉到的植物不可胜数,植物给予了摄影无限的可能性。所有有关植物的摄影实践,除了直观地具有科普和美学价值,都会自然而然地触及植物与人类的深层关系。当摄影师和艺术家以植物为媒介,对植物改造人类社会、人类规训植物、植物给予人类启示等问题进行探讨,必然为我们领悟“生死”“记忆”“虚实”“希望”“权力”“历史”“认知”“时间”“空间”等人类文化的核心概念提供新的视角。

植物光合摄影,摄影照见植物,互为媒介的植物与摄影就像是人类的一面镜子,一直在呈现人类社会的过去、现在,并指向未来。春天来临,万物复苏,从身边曾被你忽视的那棵草开始,去观察、认识、理解和珍视植物吧!

本文改编自《中国摄影》2024年第3期“光合与照见”专题编辑手记